Glossary term: 金星

Description: 金星是距離太陽第二近的行星,經常被稱為地球的孿生兄弟。它是一顆岩石質的類地行星,半徑略大於 6000 公里,約為地球半徑的 95%,質量是地球質量的 0.815 倍。金星大氣的密度是地球的 90 倍,它的主要成分是二氧化碳,還有濃厚的硫酸雲層覆蓋整個表面。厚重的大氣層產生了非常強烈的溫室效應,導致金星表面溫度高達 460 攝氏度。

金星與太陽的平均距離為 1.08 億公里,約為 0.72 個天文單位(日地距離)。它繞太陽公轉一週需要224.7天。相較於遙遠的恆星,金星繞著它的軸自轉一週也需要很長時間;一個金星日相當於 243 個地球日。這比金星繞太陽運行一週的時間還要長。金星沒有已知的衛星。

金星以羅馬愛神維納斯命名。由於它離太陽很近,因此在日出前或日落後的夜空中經常可以看到金星。在這種情況下,即使用肉眼觀察,金星也非常明亮,傳統上被稱為晨星或昏星。用雙筒望遠鏡可以看到,金星有與月亮相似的相位變化。

Related Terms:

See this term in other languages

Term and definition status: The original definition of this term in English have been approved by a research astronomer and a teacher The translation of this term and its definition is still awaiting approval

This is an automated transliteration of the simplified Chinese translation of this term

The OAE Multilingual Glossary is a project of the IAU Office of Astronomy for Education (OAE) in collaboration with the IAU Office of Astronomy Outreach (OAO). The terms and definitions were chosen, written and reviewed by a collective effort from the OAE, the OAE Centers and Nodes, the OAE National Astronomy Education Coordinators (NAECs) and other volunteers. You can find a full list of credits here. All glossary terms and their definitions are released under a Creative Commons CC BY-4.0 license and should be credited to "IAU OAE".

If you notice a factual or translation error in this glossary term or definition then please get in touch.

Related Media

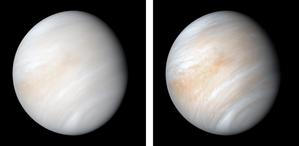

可見光下的金星

Credit: 美國宇航局/JPL-加州理工學院 credit link

License: PD Public Domain icons

金星表面

Credit: 美國宇航局/JPL credit link

License: PD Public Domain icons

守護星辰與大海

Credit: Likai Lin/IAU OAU

License: CC-BY-4.0 Creative Commons 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) icons

獵戶座,攝於羅馬尼亞

Credit: Alex Conu/IAU OAE

License: CC-BY-4.0 Creative Commons 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) icons

角度問題

Credit: 克里斯托弗·巴埃斯/國際天文學聯合會教育辦公室 (CC BY 4.0)

License: CC-BY-4.0 Creative Commons 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) icons

Related Activities

Children's Planetary Maps: Venus

astroEDU educational activity (links to astroEDU website) Description: Learn more about our nearest neighbour

License: CC-BY-4.0 Creative Commons 姓名標示 4.0 國際 (CC BY 4.0) icons

Tags:

Planetary cartography

, Spatial thinking

Age Ranges:

6-8

, 8-10

, 10-12

, 12-14

Education Level:

Middle School

, Primary

, Secondary

Areas of Learning:

Social Research

Costs:

Low Cost

Duration:

2 hours

Group Size:

Group

Skills:

Analysing and interpreting data

, Asking questions

, Communicating information

, Constructing explanations

, Developing and using models

, Engaging in argument from evidence

, Planning and carrying out investigations